彩墨画:在中国画里,以“水墨画”为基底,在其上敷色、点彩,使画面较之水墨画在色彩上较为丰富、明快、鲜亮。

以墨色为主,以墨显色,以色助墨。

彩墨画的来历

1949年以后,随着“文艺为无产阶级政治服务”的要求的提出和苏联契斯恰柯夫油画教学体系的引入,这种“二分法”从内部产生了裂变。以中央美术学院(在国立北平艺专的基础上于1950年4月成立,院长徐悲鸿)为例,这一变革的直接后果就是原先的“西画”分别成系(1954年成立版画系,1956年成立油画系)。由于以写意为主体的传统中国绘画不具备像古典油画那样的天然的现实主义风格,“国画”概念在1950年代以后也一度受到冷遇进而质疑,当时对于传统绘画的批评者更倾向于使用“中国画”而不是“国画”这个产生于国民党统治时期民族救亡运动中、不能代表新兴共和国之“国”的命名。 同时也是为求形式逻辑上命名的对等,原先的“国画”变成了“彩墨画系”(1953年成立,1958年复改称“国画系”)。至此,“彩墨画”与“油画”“版画”“连环画”等等被规定成为学科分类上同级的画种,素描作为“一切造型艺术的基础”也成为各系共同的大课。

彩墨山水的起源

中国山水画主要分为两大类,即水墨山水和彩墨山水(青绿山水,青绿山水又分为大青绿、小青绿以及金碧山水等)。

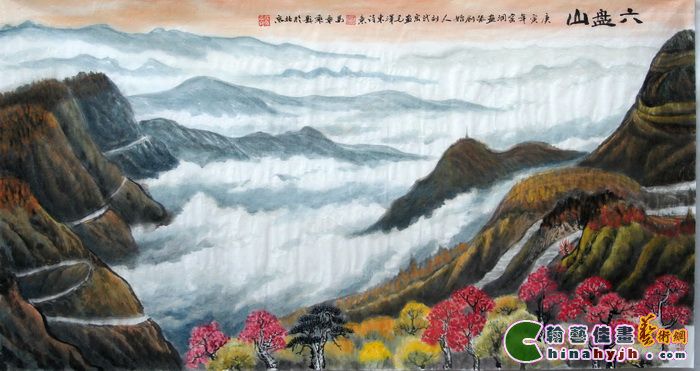

青绿山水发端于六朝,到唐代确立了青绿山水的基本创作特色,在宋代形成了金碧山水、大青绿山水、小青绿山水三个门类。金碧山水重在金碧辉煌,大青绿山水长于灿烂明艳,小青绿山水则妙在温蕴俊秀。元代以降,水墨山水取代了青绿山水,成为主要的一样式,画家有感于文人戏墨的积弊积弱,远溯汉唐,力倡色彩语言,从理论研究到绘画实践,一以贯之。

彩墨山水的特点

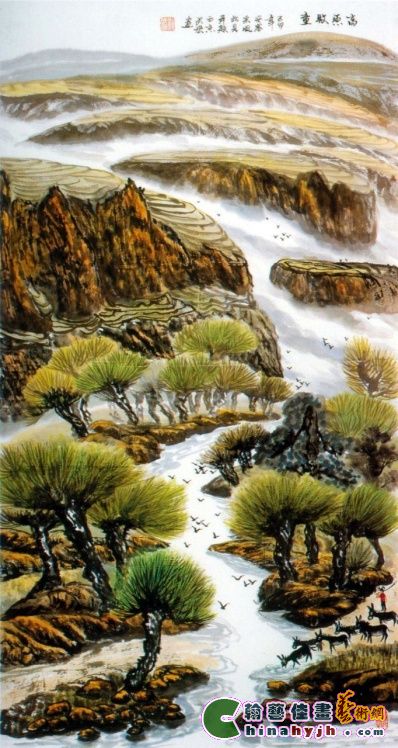

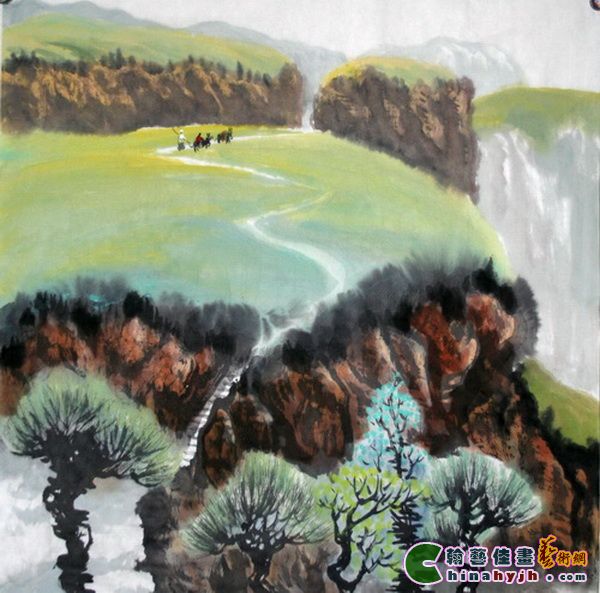

对景现场写生的,这样就有生活基础,比较耐看,更丰富,更有说服力。用明丽、温馨的色彩语言带你进入绿野仙踪的梦幻世界;或是用大色块与点彩、大墨块与细线条勾勒塑造山的冷峻与水的广阔。

彩墨山水的运用

古人讲:“色不碍墨,墨不碍色。”是强调色和墨的和谐关系。现代青绿山水画在形式,内容,技法等方面的革新与探求引发我们对这一古老样式的重新审视和认识,这飞速发展的时代,欣欣向荣的社会再次有机会走到一起,五彩缤纷的生活,多元的文化格局为现代青绿山水提供了时代的呼应,现实的蓝本,物质文化的铺垫和另类审美需求的空间,为我们能敏感地呼吸时代新鲜的空气把准时代发展的主旋律,找到了一个彰显自身艺术魅力的表现形式,表达现代人的精神追求和审美趣味。

从传统中寻找语言资源与风格的生长点并以开放性的吸收与表现创造有别于传统的新样式。只有全新的绘画语言对传统的青绿山水进行新诠释,融入现代生活使之焕发生机产生强烈的冲击力。青绿山水的魅力不是几句话能表述的。

当代彩墨山水

随着时代的进步和中国传统绘画艺术逐渐和世界姊妹艺术相融合,近现代诸多画家都热衷于对彩墨山水画的摸索和尝试,尤其是曾经涉猎过西方绘画艺术的“海归派”艺术家们。由于丰富的色彩更容易表现出大自然斑斓绚丽的景色,彩墨山水的表现形式也逐渐被画界和社会各界所接受。近现代的艺术家如刘海粟、林风眠,当代的如袁运甫、宋涤,青年一代的画家如曾刚等,他们都在彩墨山水画探索的道路上去得了很好的成果。