戴逵(约325—396)东晋,字安道,谯郡铚(今安徽宿县)人,后居会稽剡县(今浙江嵊县)。少博学,好谈论,善弹琴,又能鼓乐,工书画雕刻,是与顾恺之同时的著名画家兼雕塑家,也是多才多艺的文学艺术家。他出身于南渡的北方士族,但终生不愿做官,对于权势毫不妥协。所以在《晋书》本传中,被列为“隐逸”,但是他的“隐逸”,却又以“礼度自处,深以放达为非道”,对向秀、王戎等所谓竹林高士沉酣酒色的作风,表示反对。他在绘画艺术上,人物、山水,以至走兽都有相当成就。谢赫在《古画品录》中评论他的绘画“情韵连绵,风趣巧拨”,他擅长“圣贤”人物画,说是为“百工所范”。

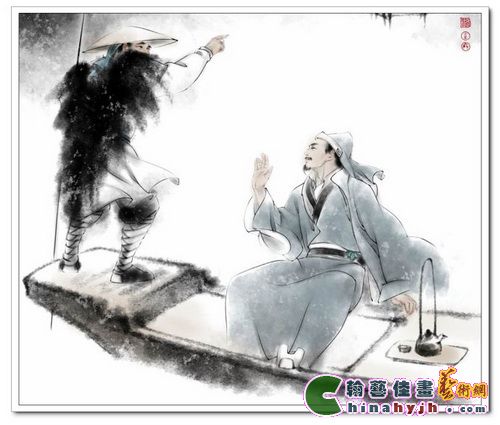

史籍记载:“逵尝就范宣学,范见逵画,以为无用之事,不宜虚劳心思。逵乃与宣画《南都赋》,范观毕嗟叹,甚以为有益。

戴逵成功的创作,改变了范宣对绘画的轻视态度,从中可看出当时的封建士大夫对绘画的作用主要是从政治功能上着眼的。《历代名画记》还记载:“逵既巧思,又善铸佛像及雕刻,曾造无量(寿)佛像,高六丈,并(胁侍)菩萨,逵以古制朴拙,至于开敬,不足动心。乃潜坐帷中,密听众论。所听褒贬,辄加详研,积思三年,刻像乃成。”戴逵是首创中国式佛像的雕塑家之一,他的创造是以人们的意见和要求为依据,并进行了认真的分析考虑,经过长期的酝酿,才完成了具有时代感的艺术杰作。

戴逵还是中国山水画的一个先驱者。他的山水画作,有《吴中溪山邑居图》、《南都赋图》,张彦远评其“山水极妙”。谢赫《古画品录》还说他是“荀(勖)卫(协)之后,实为领袖”。

戴逵的儿子戴颙、戴勃也很有才艺。据记载,当时工匠们为宋太子在金陵瓦棺寺铸造的大铜佛像,面部太瘦。后经戴顒审视,认为并非面部太瘦,实由臂胛太肥所致。于是削减臂胛,面瘦之病即除。由此可见,他在大型雕塑方面是很富有经验的。