草书于良史诗立轴

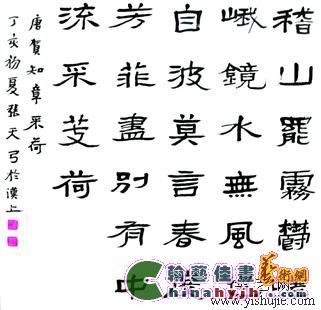

图为:隶书贺知章诗斗方

文/图 记者 王理略

张天弓,是一位在书法界知名度颇高的书家,不仅因为他的一手好字,更因为他在书法理论研究的丰硕成果。“这些年,我一直坚持将创作与理论相结合,这也逐步成为我书法修习的一大特点。”张天弓说。

张天弓自幼受家人的熏陶,十分喜欢书法。初中毕业后受文革影响,无书可念使他不得不天天在家。“那个时候每天在家里写字、画画,练习书法基本功,在美术方面进行速写、色彩、造型、水粉等,这段时间让我书画方面提高很快。”张天弓告诉记者。

除了修习书画,家中的大量藏书也让张天弓有了遨游书海的机会。世界名著都成了他闲暇时的读物,慢慢的,他养成了一个良好的读书习惯。“这对我一生有着很大帮助,通过看书提升了自身的文化修养,通过看书也了解到更多知识。”张天弓道。

这样的日子一直持续到16岁,那年他跟其他同龄人下乡插队。不过,在农村的生活并没有打消他热爱读书、学习书法的热情。于是,在农村公社经常能够看到他读书、写字的身影,他也因此成为村里的名人。公社等地方举办展览还会邀请他,并展出其作品。

21岁,张天弓通过考试来到襄阳学院读书。学习三年后,他走上了纺织服装学校的工作岗位。在工作之余,张天弓的爱好依旧没有改变,读书已经成为习惯,书法创作也越来越多。从1985年开始,他开始研究书法理论,三年的时间,他的首部书法理论书籍《书法学习心理学》出版。

从1990年开始,张天弓开始收集清理史料,经过20年潜心整理,2009年,他的《张天弓先唐学考辨文集》出版。这本著作收录了张天弓关于先唐书学的考论文章40篇,附录相关的唐代书学考论文章5篇。对于这本著作,书法界不少名家都有颇高评价。人民美术出版社高级编辑张百军说:“这45篇考辨宏文不仅系统地勾稽出先唐数百年书学文献的真伪存亡,而且清晰地梳理了先唐书学发展的脉络流变,无疑是当代书学研究领域最为重要的成果之一,具有里程碑的意义。”

在研究书法理论的同时,张天弓也不忘书法创作。在他看来,理论研究与书法创作互有补充。“研究书法本体,能够积累更多古人在书法创作时经验技巧,这对自己书法创作有很大帮助。”张天弓说。

于是,在书法修习过程中,他并不只热衷某种书体的创作,篆书、隶书、楷书、草书都有尝试。其中,张天弓的草书被外界推崇。因为他的草书取法极广,早年以章草立基,追求平正;次学今草,申之以变化,鼓之以奇崛;再沉潜于山谷,挹其风神,窥入意匠;终则含英咀华,铸成今体。

细品张天弓的草书,会看到他的草书线条圆润流畅,结构奇正相生,章法匀称疏朗,字组巧妙入神,从而在整体上呈现出清雅脱俗的格调。在此,笔者要特意强调一下,张天弓曾经撰有《论“字组”》一文,首次提出“字组”的概念,并以此作为范畴对书法作品进行具体的理论分析。他给“字组”下的定义是:“书法作品中相邻的两个或两个以上的字构成的完整的艺术形象的整体。”

在张天弓的草书作品中,“字组”这种完整的艺术形象比比皆是。之所以被称为“完整”,张天弓说:“是指字与字之间点线运动的连接,或者是字与字之间点线造型的关联,二者必居其一。”

由于张天弓长期致力于研究书法理论和古代书法理论史,深厚的理论修养和对于历史的洞见为他在书法创作方面独辟蹊径提供了各种可能。在他看来,技法非常重要,之所以重要,是因为技法体现了意境、性情,与此同时,技法的创新必需以书写经验的积累为前提。为了理论研究而积累书写经验,他大量临写经典碑帖,穷原竟委,上下求索。这个过程,在让他熟炼书法技巧的同时,也为他的书法艺术注入了难得的文化内涵。

其实,在张天弓看来,草书并非展现人的性情狂放一面,通过多年的对书法理论研究,他认为,书写草书,尤其是书写大草时,也能够抚慰人的心灵,从而展现个人的静态的心灵美感。

细细品味张天弓的书法,其书法不太注重激情的挥洒,而更着意于情调的营造。虽然激情并非年轻人的专利,但是情调却是学者书法分内的追求。如今,张天弓依旧对书法创作激情满满,他说:“书法艺术能够提高人的审美观念,同时也能够抚慰人们的心灵。在今后的书法创作过程中,仍旧会继续将创作和理论研究进行互补。”

编者配诗

张天弓印象

章草乃为草正体,龙蛇走处起云车。才知书道千秋事,要在中流有纤夫。