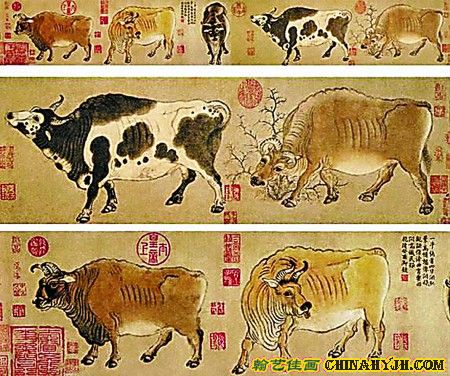

《五牛图》,麻纸本,纵20.8厘米,横139.8厘米,故宫博物院。(最上图为全部,中下为局部)

早春的傍晚,流连在乡下田间,四处望去,远山开始泛绿,草木正在复苏,无遮无掩的旷野上春光烂漫。这个时候,农人正忙着春耕,不远处,有几头刚刚卸去辕的黄牛,有的卧在新犁过的地垄里悠然反刍,有的俯首舔舐泛绿的小草,有的昂首向天怅然哞叫。此情此境,脑子里忽然冒出了唐代画家韩滉的《五牛图》,一字排开的牛群,姿态各异的样子,意境仿佛。

看看他的《五牛图》:第一头牛偏头向左,以犄角磨蹭荆棘,一副不愿理人的样子;第二头牛斑斓花纹,像荷兰奶牛的花色,正仰头长哞,似乎在抒发心中块垒;中间的牛,好像刚刚犁完地,正健步向观者走来,白角白耳,谐趣可爱;第四头牛回首张望,似乎是后面牛们的哞叫和疾跑的蹄声惊扰了它。前面的四头牛,情状不同,但它们都是率性、闲适和自在的,而第五头牛则口系金笼头,怒目斜视,一副怨气冲天的姿态——这也是此画的点睛之处:笼头虽然是金质的,但是束缚了自由,不能像其他牛兄牛弟一样地吃草哞叫了。

牛,勤劳、朴实、憨厚,虽然偶有牛气冲天,但大多时候还是一种任劳任怨的孺子牛 形象。而在韩滉的笔墨浸淫下,牛的形象明显拟人化了,跃然纸上的五头牛,如同人类的五兄弟一样,有着不同的性情:活泼的、沉静的、谐趣的、懒散的、郁闷的。每头牛可独立成章,又相互照应,浑然一体。整幅画面,除右侧有一棵丛生的小树,再没有背景衬托了。韩滉就是要把所有的笔墨留给牛,他选择了粗壮有力、具有块面感的线条去表现牛的强健、有力、沉稳而行动迟缓。特别在牛眼的细部处理上,或炯炯有神或从容淡定,表现了牛的温顺而倔强的性情。牛,在我们国家的传统文化里是有深厚寓意的,古人以马像天、牛像地,同时也认为天为君、地为臣。韩滉画牛,并不仅仅是描绘表面物象,而是包含着较深的古代哲学原理在其中。

这幅画,在中国传世名画中有些特别,它是留存至今的第一幅画在纸上的绘画作品,也是第一幅画牛的水墨画。身为宰相的韩滉画这么一幅画,似乎是意味深长的。关于《五牛图》的创作意图,历来说法不一。元代的大画家赵孟頫曾经收藏此画,他在图后的题跋中认为,韩滉此图意在效梁朝陶弘景画牛寓意的故事:陶弘景修道于山中,但并未忘情世间,多次替萧衍出谋划策。萧衍立国为梁后,欲召陶弘景出仕为相,而陶画了两头牛,“一牛散放水草间,一牛着金笼头,有人执绳,以杖驱之”(《南史》卷七十六)。已是梁武帝的萧衍看后哈哈大笑,他明白了陶弘景的意思,就是说他不愿出仕受约束,而愿意逍遥自在地生活在山野间。但是,韩滉一生为官,从无退隐之意,似乎又与此说无关。据考,韩滉兄弟五人,只有他在朝为官,大家都逍遥自在了,只有他还在忍辱负重地“拉辕耕地”,看上去戴着耀眼的金笼头,却连脚下的青草也吃不到,怎不好生怨气?当然,这只是笔者望文生义的猜测而已。

耕田犁地的牛,朴实敦厚的牛,任劳任怨的牛,在日益城市化的今天越来越难以见到了。倒也不必怅然,可以想象韩滉眼里的田野春色,把自己匍匐成一头牛,或进爵在仕途,或散逸在山野,尽兴吧。